On le sait depuis l’invention de la bombe atomique : il est impossible à l’homme de s’affranchir des structures technologiques érigées de sa main, ni d’une idéologie du progrà¨s positive, insatiable et ivre d’elle-même. C’est ce que l’essayiste Paul Virilio a appelé la propagande du progrà¨s, et qui conduit — comme Robert Oppenheimer — des scientifiques bienveillants à créer des armes, des maladies, à expérimenter des solutions ou des médicaments en torturant des humains ou des animaux“¦ etc. C’est une sorte d’état de fascination incontrà´lable qui ne touche pas seulement les inventeurs, mais également tous les autres, c’est-à -dire nous tous. Le progrà¨s s’accompagne forcément d’une part d’ombre, d’un danger : ses dommages collatéraux ne sont finalement que l’envers du décor, car « notre monde est à la fois catastrophique, apocalyptique et merveilleux, il est les deux à la fois. Tout va plus vite, tout est enrichissant et tout est plus dramatique. Le progrà¨s et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille : inventer le train, c’est inventer le déraillement, inventer l’avion c’est inventer le crash.“‰Â» (Paul Virilio).

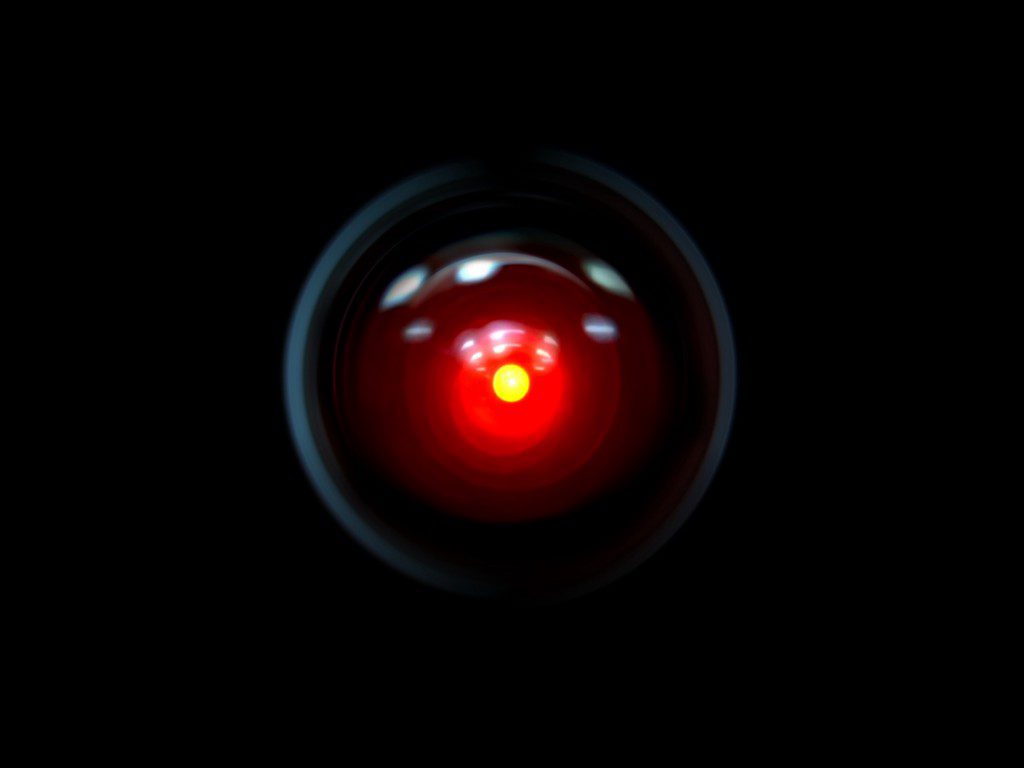

Si l’idéologie du progrà¨s censure systématiquement ses accidents, la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) soulà¨ve naturellement des questions fondamentales sur notre humanité, pour ne pas dire sur notre utilité ou sur notre pertinence“¦ Inversement, ChatGPT peut-il être considéré comme une personne“‰? Si le test de Turing n’est pas concluant avec le chatbot d’OpenAI (qui répond lui-même ne pas pouvoir passer cet examen fondé sur la faculté d’une machine à imiter la conversation humaine), cela ne suffit pas à prouver qu’il ne peut pas être considéré comme une personne.

l’IA permet déjà de résoudre des problà¨mes complexes liés au changement climatique, à la recherche médicale avancée et à la gestion des ressources naturelles.

L’acceptation courante du mot « personne“‰Â» implique la notion de « Je“‰Â», c’est-à -dire la capacité à se référer à soi-même comme un « Moi“‰Â». Cependant, cette définition est largement anthropocentrée : c’est justement ce que révà¨le l’étymologie du mot « personne“‰Â». Issu du latin « persona“‰Â», qui signifie à l’origine « masque de théà¢tre“‰Â» ou « rà´le joué par un acteur“‰Â», le mot a évolué pour désigner la notion de « personne“‰Â» telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est bien cette origine théà¢trale qui est importante à souligner : en effet, dans le théà¢tre romain, le masque de l’acteur était souvent utilisé pour représenter différents personnages dotés de leur propre personnalité, de leurs propres caractà¨res, pensées et sentiments. De cette faà§on, chaque personnage pouvait être distingué et identifié par le public. Ainsi, la notion de « personne“‰Â» en tant qu’individu, avec sa propre identité et ses propres caractéristiques, est étroitement liée à cette capacité à se référer à soi-même comme un « je“‰Â» distinct des autres. Cette idée est donc culturellement enracinée dans l’histoire de l’humanité depuis longtemps. Mais en pratique, on constate que la définition ne se limite pas systématiquement à celle d’« être humain“‰Â». Le terme peut également être utilisé pour décrire des entités autres. Par exemple, dans le domaine du droit, le terme « personne morale“‰Â» est utilisé pour désigner une entreprise ou une organisation. Dans ce contexte, une personne morale est considérée comme une entité distincte de ses membres fondateurs ou de ses dirigeants, et elle peut posséder des biens, conclure des contrats, être poursuivie en justice“¦ etc. De même, dans certaines traditions religieuses ou spirituelles, le terme « personne“‰Â» peut être utilisé pour désigner des êtres non humains, tels que des anges, des divinités ou des esprits.

En somme, la définition de « personne“‰Â» peut varier en fonction du contexte dans lequel le terme est utilisé. Chacun est donc libre d’assigner ou non cette qualité à l’intelligence artificielle. Et si certains y voient une menace imminente pour la valeur de l’existence humaine, — pour autant l’humanité n’a pas eu besoin d’attendre l’arrivée de la machine pour Å“uvrer à sa propre destruction —, d’autres perà§oivent le développement de ces réseaux de neurones comme autant d’opportunités de repenser notre relation avec le monde et la technologie. Sans oublier bien sà»r la potentielle libération de tà¢ches monotones et chronophage, au profit d’activités plus créatives, probablement plus porteuses de sens et de valeurs.

l’humanité conserve des atouts distinctifs et 100 % authentiques, à l’instar de la créativité, l’empathie, l’intuition, la spontanéité, le jugement moral et la capacité à prendre des décisions éthiques.

Voilà donc un programme qui mériterait qu’on s’y emploie, pourvu qu’on mette un peu de cà´té notre snobisme technophobique. Et puis, que les plus réfractaires se rassurent, l’humanité conserve des atouts distinctifs et 100Â % authentiques, à l’instar de la créativité, l’empathie, l’intuition, la spontanéité, le jugement moral et la capacité à prendre des décisions éthiques. Ces qualités humaines inaliénables continueront de jouer un rà´le central dans de nombreux domaines à l’instar de l’art, la philosophie, les relations interpersonnelles et la prise de décision éthique.

L’humain est l’avenir de l’IA, puisque cette dernià¨re ne supporte pas de dévorer ses propres créations.

Aussi, plutà´t que de craindre l’inutilité ou l’obsolescence de l’homme, ne devrions-nous pas embrasser une perspective plus nuancée, chercher à cultiver une symbiose entre l’IA et l’humanité en exploitant leur puissance pour améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure“‰? Les exemples sont là , puisque l’IA permet déjà de résoudre des problà¨mes complexes liés au changement climatique, à la recherche médicale avancée et à la gestion des ressources naturelles. Alors, oublions nos craintes de fin du monde ou de grand remplacement, veillons à ce que l’IA soit toujours utilisée de manià¨re responsable et équitable. La question de la gouvernance et de la transparence des algorithmes s’avà¨re aujourd’hui plus cruciale pour éviter les erreurs de jugement et les discriminations potentielles.

Oui, l’humain est l’avenir de l’IA. En plus, cette dernià¨re ne supporte pas de dévorer ses propres créations : c’est à cette conclusion pour le moins saugrenue que sont arrivés six chercheurs des universités d’Oxford, de Cambridge, de Londres et de Toronto, dans un article paru sur le site de l’université Cornell. Si, au lieu de s’entraà®ner avec des données d’origine humaine, une IA ne digà¨re que des contenus générés par d’autres IA, elle connaà®t une inévitable dégradation de ses performances. En d’autres termes, Internet sera envahi par des contenus artificiels de moins en moins riches à mesure que la donnée humaine se raréfiera. C’est un phénomà¨ne d’entropie naturel, finalement trà¨s humain.

source : market magazine numéro 154 (novembre 2023).